BOYACENSES EN CALDAS

Octavio Hernández Jiménez *

Fértiles tierras boyacenses y cundinamarquesas que durante la Colonia estuvieron en poder de españoles y de la Iglesia pasaron a manos de terratenientes y una nobleza de nuevo cuño como compensación de los comandantes de la naciente república por actos catalogados como heroicos, en la gesta libertadora; pero el pueblo de pata en tierra, como siempre, no tuvo espacio para extenderse ni en dónde seguir luchando por su supervivencia.

A medida que aumentaban la población, la estrechez y las necesidades, la gente de la gleba se vio obligada por las nuevas condiciones sociales a echar mano a sus chiros, como lo venían haciendo los antioqueños en el occidente del país, y salir a buscar un lugar en donde sobrevivir, hacerse a una tierrita para sembrar comida y orientar el crecimiento de sus familias.

Por asunto de costumbres laborales, de alimentación, vestuario, vivienda y posiblemente porque allí se encontrarían con más familia u otros paisanos que les salieron adelante en la diáspora, esos cundiboyacenses se orientaron hacia regiones que tuvieran condiciones similares a las de las tierras desalojadas.

Era clave abrirse campo en unos terrenos en los que pudieran continuar con lo que sabían hacer como era cultivar papa, ciertas legumbres como alverjas, habas y tubérculos como cubios, ibias y rubas, fuera de otras actividades económicas transmitidas ancestralmente en la fértil meseta que tenían que abandonar.

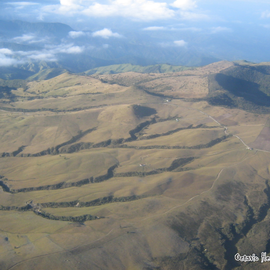

Muchos boyacenses dirigieron sus pasos y esperanzas a tierra paramuna de la cordillera central, por el lado de occidente, perteneciente al Departamento de Caldas. Más abajo, en la pendiente de clima medio, ya se habían instalado férreamente los antioqueños a cultivar maíz, fríjol, yuca y luego café.

Los caucanos, provenientes del sur, habían anclado antes que los anteriores en regiones con perspectivas auríferas. A eso se debe, en gran parte, las fundaciones de la primera San Jorge de Cartago (Pereira), Santa Ana de los Caballeros (Anserma), Riosucio, Supía y Marmato.

Otro motivo para huir, con las familias y sobre todo cuando había adolescentes, fue la persistencia en las guerras civiles que se extendían como una mancha de sangre, por la región del nororiente colombiano. No querían que los comandantes enrolaran a sus hijos en esas luchas inútiles. Eran inocentes de que, en el occidente del país, también se movían ejércitos de distintos bandos tratando de ganar la guerra para entronizar a sus jefes en el poder.

“Muchos se vinieron porque en ese tiempo decían que en Caldas era muy bueno para trabajar: se ganaba más plata, la ropa era mejor y el trato era bueno. Hasta por engaño se vino la gente. Algunos, después de trabajar un tiempo, regresaban bien vestidos, ilusionaban a otros para que se vinieran a trabajar a Caldas o al Tolima” (I. Tobasura, “Colonización Boyacense”).

La idiosincrasia cundiboyacenses se puede rastrear en asuntos como la gastronomía (tortilla, colada, mermelada, puré, crema y guiso de cubios; ají de rubas, frituras, ensalada y cocido boyacense); la jerga, la mitología, el vestuario y los juegos como el turmequé o tejo que, en la región de San Félix (Salamina) y Villamaría, se sigue practicando después de 150 años de haber llegado la primera colonia a habitar esos pajonales yertos en donde sobresalían los penachos de las palmas de cera.

En las genealogías sanfeleñas aparecen, de origen sabanero, los apellidos Burgos, Camacho, Chacón, Castro, Domínguez, Higuera, Pachón, Pinilla, Pinillo, Rodríguez y Santafé.

En la dilatada área de Villamaría se encuentran los apellidos Cipagauta, Casas, Castellanos, Forero, Peralta, Villamil y Zambrano.

Los Castro, de Manizales, que se convirtieron en personajes de leyendas por su origen y su fortuna, tenían antepasados boyacenses. “Cuando yo llegué, en 1936, Joaquín Castro ya estaba aquí, pero vivía pobre; Audenago Castro, hermano suyo, también estaba en el páramo. Los señores Pachón, Laureano, Jesús y José, estaban asentados en un sitio conocido como La Laguna; eran boyacenses. Otro era Siervo Castro; todos estaban aquí, pero eran pobres, luego fueron propietarios de mucha tierra” (I. Tobasura, ibid.).

Otras personas llegadas de Boyacá y Cundinamarca al páramo caldense trasladaron apellidos como: Abril, Campiño, Rivera, Roncancio, Amador, Acero, Alvarado, Sierra, Rojas, Pineda, Coca, Mancera, Gil, García, Fandiño, Murcia, Casas, Poveda, Salinas, Moreno, Campuzano, Amézquita, Arévalo, Becerra, Beltrán, Bonilla, Delgadillo, Guerrero, Burgos, Mendieta, Casallas, Santana, Aguilar, Castellanos, Ortegón, Yangana, entre otros.

No todo el que en Caldas tenga uno de los anteriores apellidos tiene antepasados boyacenses o cundinamarqueses. Hay apellidos dominantes en una región (boyacenses) y otros más generalizados. Pueden encontrarse Castro, Gil, Pineda, Becerra, García, Rivera, Alvarado, Rojas, Sierra y otros apellidos que, a Caldas, llegaron de Antioquia, del Cauca o, en forma inmediata, del Tolima.

Hay apellidos de origen español que entraron, a la vez, por el sur del país, Magdalena arriba o por Maracaibo. Ramas de familias arraigadas en ubicaciones distintas de la patria común.

Además no todo hispanoamericano que tenga un apellido español desciende de familias peninsulares. Al alcanzar la libertad, innumerables esclavos asumieron el apellido de sus viejos amos. En partidas de bautismo de legiones de indígenas aparecen nombres cristianos y apellidos hispanos correspondientes a los señores para quienes trabajaban o de los curas que los catequizaron y les echaron el agua bautismal sobre sus cabezas.

Niñas y niños recogidos por familias adineradas en los pueblos para emplearlos en oficios domésticos y mandados, fueron adoptados legalmente con los apellidos de sus benefactores. En muchísimos criollos de apellidos altisonantes no entra a jugar el ADN.

También es discutible que los boyacenses, en esa oleada correspondiente a la segunda parte del siglo XIX y comienzos del XX, trajeran consigo la semilla de la papa e implantaran ese cultivo en las tierras altas.

El expedicionario Juan Bautista Boussingault, quien recibió la noticia de la muerte de Bolívar cuando viajaba por Cartago (1930), cuenta que, en un viaje entre Honda y Marmato, cuando pasó por el páramo de San Félix, le dieron a comer papa.

Nada tendría de raro que la papa fuera una planta cuya difusión en el territorio americano tuviera mucho que ver con las más antiguas migraciones de los pueblos aborígenes.

En los albores del siglo XXI, nietos y bisnietos de cundiboyacenses que emigraron a tierras caldenses se han constituido en elemento relacional de una sociedad compartida con descendientes de inmigrantes caucanos, antioqueños y tolimenses, la han dignificado y ayudado a edificar.

El poeta pereirano Luis Carlos González escribió esa inolvidable lección de historia regional llevada al pentagrama por Fabio Ospina: “Por los caminos caldenses llegaron las esperanzas de caucanos y vallunos de tolimenses y paisas”. Bien, don Luis Carlos: en esa amalgama de sangre faltó por citar que también llegaron los cundiboyacenses a “clavar en Colombia, a golpe de tiple y hacha, una mariposa verde que les sirviera de mapa”.

El Viejo Caldas, entonces, es la mejor muestra de lo que podría llamarse, en forma holgada, la raza colombiana. Lugar de amoroso encuentro de la sangre proveniente de los cuatro puntos cardinales de la patria. Fusión de pueblos, a mucho honor.

OCTAVIO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ

(San José de Caldas, 1944), bachiller del Colegio Santo Tomás de Aquino de Apía (1962) y luego profesor del mismo centro educativo. Profesor de la Universidad de Cundinamarca (1974-1975). Profesor Titular y Profesor Distinguido de la Universidad de Caldas, en Manizales (1976-2001). Primer decano de la Facultad de Artes y Humanidades (1996-1999) y Vicerrector Académico (E.) de la misma Universidad (1996). Premio a la Investigación Científica, Universidad de Caldas, (1997). Primer Puesto en Investigación Universitaria, Concurso Departamento de Caldas-Instituto Caldense de Cultura (2000). Primer Puesto Categoría de Ensayo Nuevos Juegos Florales, Manizales, (1993 y 1995). Miembro Fundador de la Academia Caldense de Historia, Socio Fundador del Museo de Arte de Caldas, Miembro de la Junta Directiva de la Orquesta de Cámara de Caldas. Orden del Duende Ecológico (2008).

* OCTAVIO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ ha publicado las siguientes obras: Geografía dialectal (1984), Funerales de Don Quijote (1987 y 2002), Camino Real de Occidente ( (1988), La Explotación del Volcán (1991), Cartas a Celina (1995), De Supersticiones y otras yerbas (1996), El Paladar de los caldenses (2000 y 2006), Nueve Noches en un amanecer (2001), Del dicho al hecho: sobre el habla cotidiana en Caldas (2001 y 2003), El Español en la alborada del siglo XXI (2002), Los caminos de la sangre (2011), Apía, tierra de la tarde (2011). Su ensayo “El Quijote en Colombia” hace parte de la Gran Enciclopedia Cervantina, de Carlos Alvar (2006).

* “El humanista Octavio Hernández Jiménez contribuye a la afirmación de la cultura popular en Caldas. Él, con ese orgullo caldense que siempre expresa en sus escritos, se ha empeñado en divulgar el folclor regional, pensando siempre en afirmar la identidad y autenticidad de la cultura caldense en el marco y relaciones con la cultura popular colombiana. El humanista caldense tiene una fuerza cultural muy significativa en el conocimiento y cultivo del folclor y en los aspectos diversos de la cultura popular que reflejan la esencia del alma colombiana. Octavio Hernández en su obra transmite la idea de que es necesario fortalecer en los caldenses la conciencia regional y nacional como pueblo de grandes valores y atributos” (Javier Ocampo López, miembro de la Academia Colombiana de la Lengua y de la Academia Colombia de Historia, en el texto “Octavio Hernández Jiménez, el humanista de la caldensidad”, 2001).

Título: Orden del Duende Ecológico.

“República de Colombia/ Alcaldía Municipal San José Caldas/ Nit. 810001998-8/ II Fiestas de Mitos y Leyendas. Resolución Nro 093-08 Octubre 09 de 2008. Por medio de la cual se otorga la Orden del Duende Ecológico. El Alcalde Municipal de San José Caldas, en ejercicio de sus facultades Constitucionales y, CONSIDERANDO: Que mediante el Acuerdo Municipal número 216 de 2008, se creó la Orden Del Duende Ecológico, máxima condecoración que el Alcalde Municipal concede a sus ciudadanos más destacados. Que es deber de esta Administración exaltar las cualidades y virtudes de una Persona Ilustre del Municipio que con su actuar ha dejado en alto el nombre del Municipio. Que el Doctor Octavio Hernández Jiménez es reconocido como un señor íntegro en medio de sus labores misionales, amante de la tradición y cultura propias de nuestra región, las cuales da a conocer como embajador de nuestro municipio a nivel regional y nacional. Que el Doctor Octavio Hernández Jiménez se ha destacado como un insigne señor, cívico por excelencia, colaborador incansable; se ha hecho presente en el desarrollo de importantes programas que han impulsado el progreso de nuestro Municipio, difundiendo ejemplo para presentes y futuras generaciones. Que el Doctor Octavio Hernández Jiménez se ha destacado en el estudio de la influencia de los mitos y leyendas y su divulgación dentro del Municipio de San José Caldas. Que según estudios realizados por el Doctor Octavio Hernández Jiménez, dentro de la historia del municipio se creó la figura del Duende Ecológico para preservar las aguas, nombre que hoy recibe la presente Orden. En mérito de lo expuesto, RESUELVE: Artículo Primero: Otorgar la Orden Duende Ecológico al Doctor Octavio Hernández Jiménez. Artículo Segundo: Exaltar las cualidades de tan ilustre personaje, quien con su excelente desempeño ha dejado un gran legado en el arte de escribir y en la conservación del patrimonio cultural. Artículo Tercero: Hacerle entrega de una placa al Doctor Octavio Hernández Jiménez, en acto público a realizarse el día 09 de octubre de 2008. Artículo Cuarto: Copa de la presente resolución será entregada en nota de estilo al Doctor Octavio Hernández Jiménez, en dicho acto. Comuníquese y cúmplase. Expedida en San José Caldas, a los nueve (09) días del mes de octubre del año dos mil ocho (2008). Daniel Ancízar Henao Castaño, Alcalde Municipal”.

octaviohernandezj@espaciosvecinos.com

Compartir

Sitios de Interés